您还没有添加购物车.

当奥斯卡·王尔德叼着雪茄说出”所有快乐都值得为之冒险”时,这位19世纪的风流才子或许未曾料到,他手中的哈瓦那雪茄会在百年后引发如此激烈的健康争论。在烟雾缭绕的雪茄吧与医学实验室之间,关于雪茄健康的认知长期处于撕裂状态——有人将其奉为”纯天然草本享受”,有人视作”癌症定时炸弹”。拨开这些极端化表述的迷雾,我们有必要用科学显微镜审视雪茄与人体真实的互动关系,让数据代替臆测,让理性照亮偏见。

一、致命温柔:尼古丁陷阱的认知突围

在加勒比海雪茄工坊的日光晒场,发酵中的烟叶蒸腾出诱人的焦糖气息,这种感官愉悦背后潜藏着双重悖论:雪茄烟叶的尼古丁含量通常是香烟的5-8倍,但其PH值更高的碱性环境使得口腔黏膜吸收效率降低约60%。这解释了为何雪茄客较少出现”烟醉”现象,却掩盖了更深层的风险累积机制。美国国家癌症研究所的跟踪研究表明,每日吸食1支雪茄者,其口腔癌发病率较常人提升3.2倍,这个数值在香烟消费者中为4.7倍。看似温和的数据差异,实则暗含生物化学的残酷真相:雪茄烟雾中苯并芘等致癌物浓度比香烟高出30%,而长达60-90分钟的持续暴露,使单次摄入量达到香烟的10倍量级。

“不吸入肺就安全”的经典辩词,在医学成像技术下显露出认知裂缝。正电子发射断层扫描显示,雪茄烟雾中的亚硝胺微粒可通过唾液腺进入血液循环,其半衰期比肺部吸收延长40%。更令人警惕的是,雪茄特有的深层次品吸方式——通过颊囊反复吞吐——会使口腔上皮细胞承受持续的热刺激。马德里大学的口腔病理实验室发现,雪茄客舌缘黏膜的角化程度普遍超标,这种癌前病变的转化率与吸食频率呈指数级相关。

二、迷雾中的光谱:风险变量的精准量化

关于雪茄健康风险的讨论长期陷入”全有或全无”的思维窠臼,却忽视了剂量反应曲线的科学价值。英国癌症研究中心的元分析指出,每月吸食不超过2支雪茄的群体,其全因死亡率与常人无统计学差异;但当频率提升至每周3支时,心血管疾病风险曲线开始陡峭上升。这种非线性关系提示我们:雪茄的危害性更像酒精而非砒霜,关键在于摄入模式的控制。

存储环境与吸食方式构成关键调节变量。发霉雪茄产生的黄曲霉毒素B1,其致癌强度是烟草特有亚硝胺的50倍;而使用喷枪不当导致的燃烧不充分,会使一氧化碳释放量激增200%。德国海德堡大学的对比实验证实,在专业保湿柜存放6个月以上的雪茄,其燃烧产生的多环芳烃类物质较随意存放者减少42%;配合低温慢燃的品吸技巧,可进一步降低有害物质生成效率。

三、文化祛魅:消费主义的健康叙事

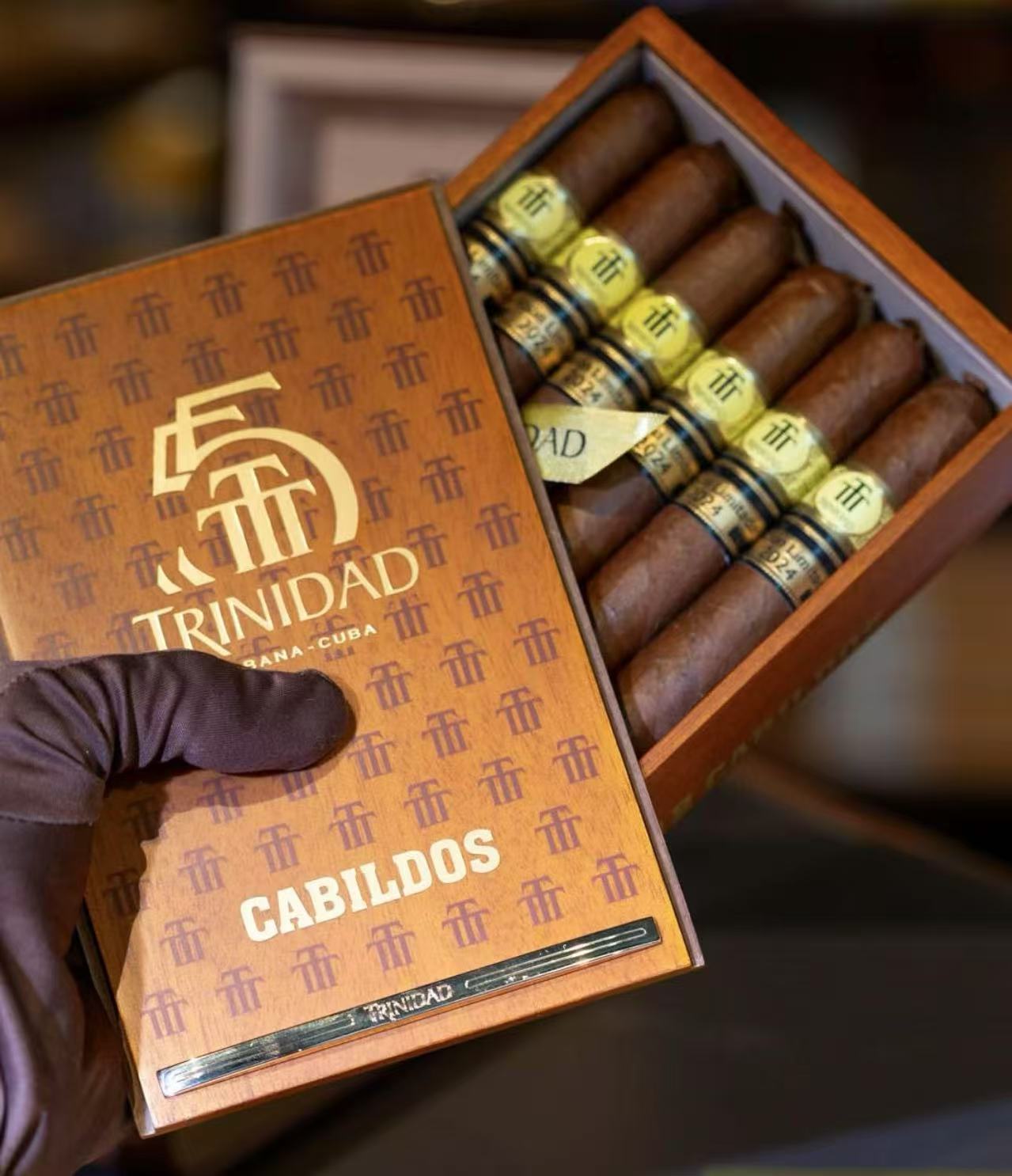

雪茄产业精心构建的精英主义意象,正在扭曲公众的风险感知。从丘吉尔铜像手中的罗密欧朱丽叶雪茄,到《教父》里马龙·白兰度的深啜特写,这些文化符号将雪茄与权力、智慧进行隐性绑定,形成”成功者的健康豁免权”认知偏差。实际上,古巴卫生部2022年的流行病学调查显示,该国雪茄厂资深卷制师的口腔白斑患病率达17.3%,显著高于全国平均水平。

“天然即安全”的营销话术,在分子生物学层面不堪一击。有机种植的烟叶仍含有7000余种化学物质,其中93种被国际癌症研究机构列为明确致癌物。更吊诡的是,为提升雪茄燃烧均匀度而添加的植物胶与蜂蜜涂层,在高温裂解下会产生丙烯醛等呼吸道刺激物。这些事实揭示了一个残酷真相:再精致的生产工艺,也无法改变烟草燃烧的化学反应本质。

四、理性之路:风险最小化实践

承认风险的存在,是建立科学防护体系的前提。日内瓦雪茄医学会提出的”321原则”值得借鉴:每日不超过3厘米燃烧段(约20分钟品吸时间)、确保2小时以上的口腔清洁间隔、坚持1年期的口腔黏膜医学监测。对于社交型雪茄客,采用烟气不过喉的”口腔芭蕾”技巧——让烟雾在颊腔旋转而不滞留——可减少43%的有害物质吸收。

技术创新正在打开新的可能性。纳米陶瓷滤嘴的应用,能选择性吸附93%的亚硝胺而不影响风味物质通过;生物可降解茄套内置的益生菌涂层,可抑制口腔致病菌群增殖。更具革命性的是低温雾化技术的突破,通过将雪茄芯叶在45℃环境下雾化,既能释放风味分子,又避免了高温裂解产生的致癌物。虽然这些方案尚未完全成熟,但已展现出改变游戏规则的潜力。

在哈瓦那大学医学系的走廊里,矗立着雪茄病理学创始人卡洛斯·芬莱的铜像,基座上镌刻着”真理不在烟雾中,而在燃烧后的灰烬里”。当我们以科学精神审视雪茄与健康的关系,既不必陷入谈烟色变的恐慌,也不该沉溺于浪漫主义的自我欺骗。或许正如现代医学倡导的”知情选择”原则:真正的品味,始于对风险边界的清醒认知,终于对生命价值的理性呵护。在这个充斥着健康焦虑的时代,或许我们最需要的不是绝对的禁令,而是建立基于证据的消费智慧——让每一缕升腾的烟雾,都承载着清醒的愉悦。

这篇关于雪茄的文章深度解析了烟草工艺与文化的交融,从烟叶发酵到卷制技艺均体现匠人精神。但需强调,雪茄虽承载历史与社交属性,其健康风险不容忽视——理性品鉴与适度克制,方能在烟雾缭绕中平衡感官享受与生命质量。